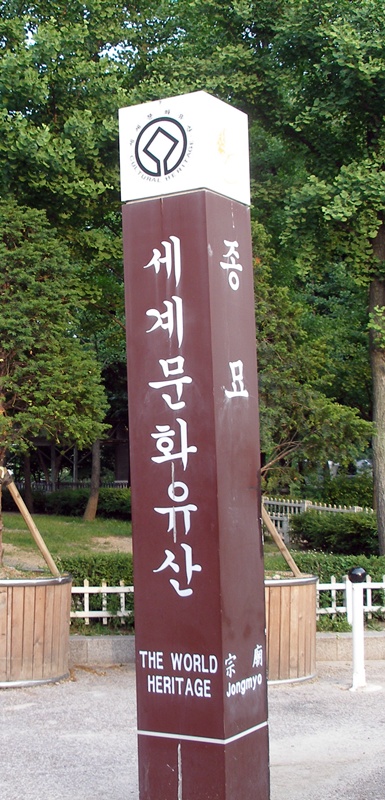

종묘

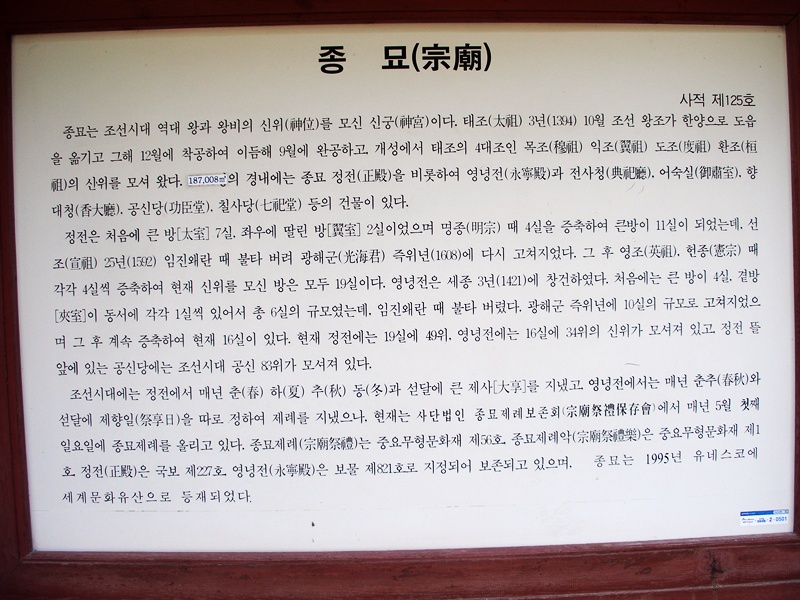

종묘는 조선왕조의 왕과 왕비, 그리고 죽은 후 왕으로 추존된 왕과 왕비의 신위를 모시는 사당이다. 종묘는 본래의 건물인 정전과 별도의 사당인 영녕전을 비롯하여 여러 부속건물이 있다.

태조 3년(1394)에 한양으로 도읍을 옮기면서 짓기 시작하여 그 이듬해에 완성되었다. 태조는 4대(목조, 익조, 도조, 환조)의 추존왕을 정전에 모셨으나, 세종 때 정종이 죽자 모셔둘 정전이 없어 중국 송나라 제도를 따라 세종 3년(1421) 영녕전을 세워 4대 추존왕의 신위를

옮겨 모셨다.

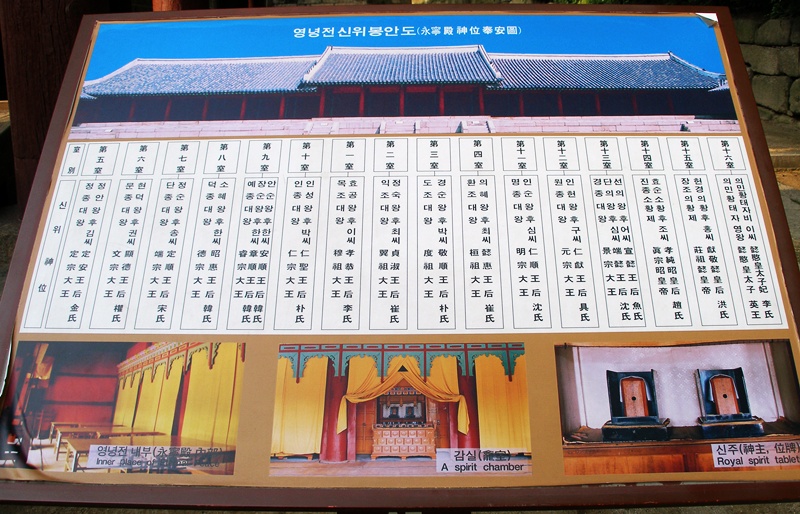

정전은 1592년 임진왜란 때 불에 탄 것을 1608년 다시 지었고, 몇 차례의 보수를 통해 현재 19칸의 건물이 되었다. 정전에는 19분의 왕과 30분의 왕후를 모시고 있다. 영녕전은 임진왜란 때 불에 타 1608년 다시 지었다. 현재 16칸에 15분의 왕과 17분의 왕후 및 조선 마지막

황태자인 고종의 아들 이은(李垠)과 부인의 신위가 모셔져 있다. 정전 앞 뜰에는 조선시대 83명의 공신이 모셔진 공신당이 있고, 중요무형문화재인 종묘제례와 종묘제례악이 전해진다.

종묘는 동시대 단일목조건축물 중 연건평규모가 세계에서 가장 크나, 장식적이지 않고 유교의 검소함이 깃든 건축물이다. 중국의 종묘가 9칸인데 비해 19칸의 긴 정면과 수평성이 강조된 건물 모습은 세계에 유례가 없는 독특한 건축물이며, 동양 고대문화의 성격과 특징을

연구하는데 필요한 귀중한 자료가 담긴 유산이다. 종묘의 정전과 영정전 및 주변 환경이 원형 그대로 보존되어 있고 종묘제례와 음악·춤의 원형이 잘 계승되어, 1995년에 유네스코 세계문화유산으로 등록되었다.

요즘은 토요일 오후면 어디로갈까 방황을 한다. 조금 이른 퇴근시간을 어찌 유용하게 보낼까 고민하며..

여기저기 가고푼곳도 많다. 오늘은 지난주 창경궁에이어 연결통로를 통하여 가고팠던 종묘를 연결 통로로 못가고 종로에서 토요일의 많은 인파를 헤치고 뜨거운 햇살에 눈찌프리며 종묘공원에 도착하니 이건 완전히 경로당이다.

젊은 내가 그곳을 지나치기가 눈치가 보이고 눈길을 피하며 부지런히 걷는다. 이렇게 많은 어르신네들이 어디서 모이신걸까?

대여섯명씩 모여 장기도 두시고 이야기도 나누시고.. 왁자지껄 어수선하고 내가 머무를곳은 아니었다.

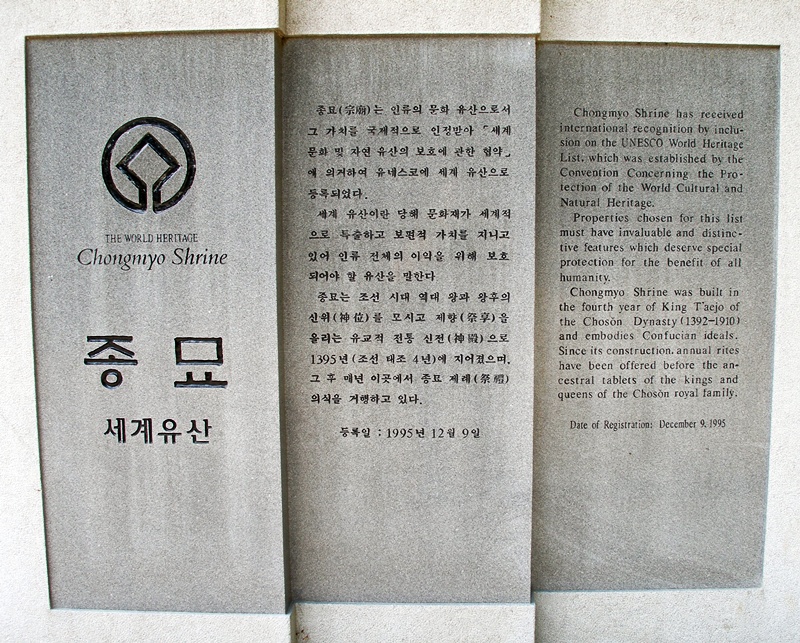

천원의 입장료를 지불하고 종묘의 외삼문(정문)을 통과하니 좌측에는 작은 연못이 있고 우측에 세계문화유산에 종묘가 등록되었음을

알리는 석판이 있다.

종묘제례악 : 종묘제례를 올릴 때에는 그 제례를 장엄하게 하기 위해 종묘제례악을 연주하는데 음악은 편종, 박 축, 등 다양한 전통악기로 연주된다. 이 종묘제례악은 조선시대의 기악 연주와 노래, 춤이 어우러진 궁중 음악의 정수라고 할수 있다. (중요무형문화재 1호. 유네스코 세계무형유산)

깔끔하게 다듬어진 산책로 앞에 망묘루가 아름답게 보인다.

망묘루(望廟樓) : 왕이 제향시 이곳에 들러 정전을 바라보며 선왕을 추모하고 나라와 백성을 돌보고자 마음을 가다듬는 곳이라는 의미에서 붙여진 이름을 가진 건물이다.

공민왕 신당 : 고려 제 31대 공민왕과 왕비인 노국대장공주의 영정을 모신 사당이다. 정식 이름은 '고려공민왕영정봉안지당(高麗恭愍王

影幀奉安之堂)이다. 공민왕은 밖으로 원나라를 물리쳐 나라의 주권과 영토를 되찾고 안으로 개혁정치를 폈으며 개인으로서 예술적 재능이

뛰어난 임금이었다. 공민왕이 친히 그렸다고 전하는 말 그림(駿馬圖)도 사당 안에 있다. 조선왕조의 최고 사당인 종묘에 고려의 왕을 모셨다는점이 특이하지만 그 이유는 정확히 알수 없다.

망묘루 앞쪽의 연못

향대청(香大廳) : 제례에 바칠 향, 축문, 폐백(香祝幣)을 보관하고 제례를 주관하는 제관들이 대기하던 곳이다. 또한 제례에 종사하는

집사청(執事廳)도 딸려 있다. 정면 9.5칸의 긴 건물이며 앞에는 행각이 놓여 있어 남북으로 긴 뜰이 만들어 졌다.

향대청(香大廳)은 제사 전날 궁궐에서 왕이 친히 전한 향, 축문, 흰 모시의 폐백을 보관하는 곳이자, 제사에 참여하는 헌관과 집사자들이 머물면서 재계(齋戒)를 하는 공간으로 사실상 종묘제례(宗廟祭禮)를 준비하는 가장 중요한 건물이다.

*부묘 : 부묘란 왕이 돌아가시고 27개월이 되면 좋은날 (吉日)을 택하여 혼전(魂殿)에 모셨던 신주(神主)를 종묘로 옮겨서 모시게 되는 의식을 말한다. 이러한 부묘 의식은 부묘도감이 담당한다. 부묘 하루 전에는 정전(正殿)에서 옮겨 갈 신주를 영녕전으로 미리 옮기고 부묘

당일에는 정전에 봉안할 신주를 혼전에서 종묘로 옮겨 왕의 신주는 서쪽에, 왕비의 신주는 동쪽에 봉안한다. 부묘에는 왕의 시책(諡冊)과

시보(諡寶)도 함께 올리며 배향공신(配享功臣)의 위패도 공신당에 봉안한다.

*신실과 신주(神室. 神主) : 종묘에서 왕과 왕비의 신주를 봉안한 곳이 신실이다. 종묘가 건물은 같이 쓰고 그 안에 실만 따로 하여 여러

신위를 모신 동당이실(同堂異室)이었기 때문에 각 실 사이에 발을 내려뜨려 신실을 구획하였다. 신주는 죽은 사람의 혼을 상징하는

신체(神體)로 신실 중앙 뒤쪽의 신주장(神主欌)에 모셔지는데 왕은 서쪽에 왕비는 동쪽에 위치한다. 신주는 윗면이 둥글고 아래면이

네모난 직육면체로 상하사방에 혼이 드나드는 규(竅)라는 구멍이 있다. 신주 앞면에는 왕의 묘호(廟號), 존호(尊號), 시호(諡號) 등이

세로로 쓰여 진다.

신주장 앞에는 높은 형태의 평상인 신탑(神榻)이 있고 그 위에는 제례때 신주가 의지하도록 놓은 의궤(倚机)가 있다.

신주장 서쪽에는 금책, 옥책. 죽책을 넣어 두는 책장과 동쪽에는 금보, 은보, 옥보를 보관하는 보장(寶欌)이 있다.

*종묘의궤(宗廟儀軌) : 종묘의궤는 숙종 23년(1697)에 국조오례의(國朝五禮儀)를 바탕으로 조선왕조실록, 승정원일기 및 여러 문집 등에서 종묘제례 관련 내용을 채록하여 정리한 종묘관련 종합 보고서이다. 조선시대 종묘의 역사와 내용을 알기 쉽게 종묘전도(宗廟全圖)를

비롯하여 종묘제례에 사용하는 제기, 제복, 악기 등을 그림으로 그리고 종묘의 창건 및 중건 등의 여러 사항을 연대순으로 정리하였다.

태조에서부터 숙종까지 정리한 4책의 종묘의궤 원편(原編) 이외에 이후 새로운 종묘제례 관련 내용을 보충한 종묘의궤속록은 영조17년에

2책, 순조 19년에 1책, 헌종 8년에 2책이 편찬 되었다.

*조선시대 의궤(朝鮮時代 儀軌) : 의궤는 조선시대 왕실이나 국가에 큰 행사가 있을때 후세에 참고하도록 행사의 경과 내용, 소요 물자.

의식 절차 등을 기록ㄹ해 놀은 일종의 보고서이다. 의궤 제작은 의궤청이 담당하는데 국가 행사가 끝나면 임시 담당 부서인 도감(都監)에서 작성한 등록(騰錄)을 토대로 편찬된다. 이렇게 제작된 의궤는 왕이 친히 열람하는 어람용(御攬用) 1부와 의정부, 춘추관, 예조 등

국가전례를 관장하던 부서와 서울과 지방의 각 사고에 나누어 보관하였다.

감실과 신주

향대청은 볼것이 많다. 일본인 관광객이 오니까 연세 지긋하신 할아버지께서 유창한 일어로 찬찬히 설명을 해주신다. 나는 혼자 조용히

신벗고 들어와 혼자 자유롭게 편안하게 찬찬히 훑어 보았다. 참 자유로와 좋다. 사람도 별로 없고 조용하고..

향대청에서 한참을 머물다 이젠 재궁으로 향한다.

드므가 보이는곳이 어재실, 정면으로 보이는곳이 어목욕청, 왼쪽 벽만 보이는곳이 세자재실이다.

재궁은 왕이 세자와 함께 제례를 올리기 전에 목욕재계하고 제례를 준비하던 곳이다. 임금과 세자는 재궁 정문으로 들어와 머물면서 몸과

마음을 깨끗하게 한 다음 서문으로 나와서 정전의 동문으로 들어가 제례를 올렸다.

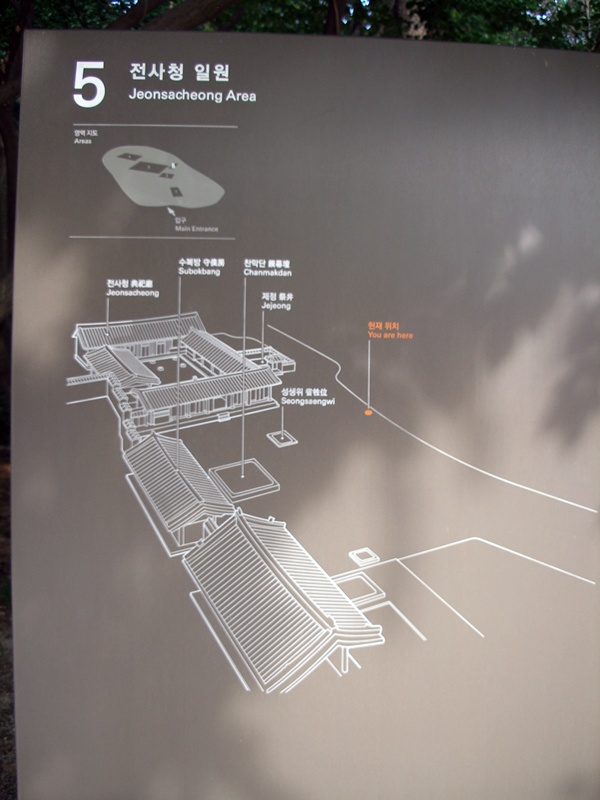

전사청(典祀廳) : 제례를 치를 때 음식을 마련하는곳으로 평소에는 이곳에 제사용 집기들을 보관 하였다. 'ㅁ'자 모양의 건물로 마당에는

음식을 마련하던 돌절구들이 남아 있다.

우물 안의 모습

제정(祭井) : 진사청 동쪽에 있는 제사용 우물

전사청과 천막단 : 제사에 바칠 음식을 상에 올리고 검사하던 곳.

정전의 담장과 역대 왕의 공신의 신위 83위가 모셔진 사당 공신당의 지붕이 녹음속에 짙게 보인다.

정전(正殿) 국보 제 227호

종묘는 조선왕조 역대 임금의 신위를 모신 곳으로, 정전은 종묘의 중심 건물로 영녕전과 구분하여 태묘(太廟)라 부르기도 한다.

정전은 조선시대 초 태조 이성계의 4대조(목조, 익조, 도조, 환조) 신위를 모셨으나, 그 후 당시 재위하던 왕의 4대조(고조, 증조, 조부, 부)와 조선시대 역대 왕 가운데 공덕이 있는 왕과 왕비의 신주를 모시고 제사하는 곳이 되었다. 종묘는 토지와 곡식의 신에게 제사지내는 사직단과 함께 국가에서 가장 중요시한 제례 공간으로, 그 건축 양식은 최고의 격식을 갖춘다.

정전 뒷뜰

칠사당 : 정전 담장안 서남쪽에 하월대 아래 있는 맞배지붕의 3칸 짜리 작은 집으로 왕실의 제례과정에 관여하는 일곱 신(운명을 주관하는 “사명”, 집의 문을 관할하는 “사호”, 아궁 이를 관할하는 “사조”, 지붕을 관할하는 “중류”, 도성의 문을 지키는 “국문”, 형법과 사형을 담당하는 “공려”, 국왕의 여행길을 지켜주는 “국행”)에게 제사를 지내는 곳이다

정전을 나선다

영녕전의 모습이 보인다

바닥 여러군데에 이런 문고리에나 있을법한 문고리가 박혀 있다. 이것의 용도는 무엇인지?

영녕전은 정전과 더불어 종묘의 중심 영역을 차지하는 건물이다.

영녕전은 정전과는 달이 가운데 태실의 4칸 지붕은 높게 좌우 태실 6칸은 이어 붙이듯이 낮게 지어졌다.

가운데 태실 4칸은 태조의 4대조인 목조, 익조, 도조, 환조의 신주를 모신 곳으로 종묘의 시작이다.

영녕전 지붕 위의 잡상

정전은 19실, 이곳 영녕전은 10실이다

영녕전 문을 나서면 오솔길이 이어진다. 이곳은 창경궁으로 가는 길이다.

창경궁과 종묘을 이어주는 다리

다리 위에서 바라보는 원남동 방향의 도로의 모습

창경궁에서 종묘를 바라보며..

악공청

하마비(下馬碑) : 종묘 하마비는 종묘를 지나는 사람은 신분의 고하를 가리지 않고 누구든지 존경심의 표시로 말에서 내리라고 세운 비석이다. 1413년(태종13년)2월 예조의 건의로 종묘에 이르러서는 모두 하마하도록 항식(恒式)을 삼았다.

이 하마비는 1663년(현종4년) 10월에 세운 것으로서 전면에는 대소 인원은 이곳에 이르러서 모두 말에서 내리라고 쓰여있고 비신(碑身)은 높이 132cm, 너비 58cm, 둘레 20cm이다.

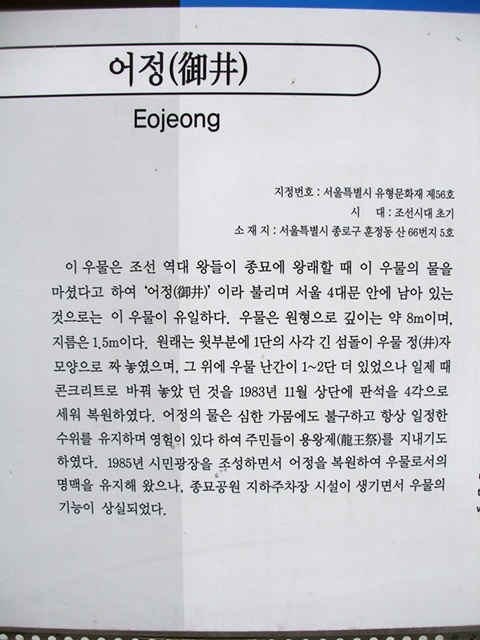

어정

조용필 - 고궁

벽련화 반겨주는 어둠에 너는 울고 있구나

천년에 긴역사를 아느냐 님은 가고 없는데

돌저귀엔 이끼가 마르고 빛을 잃은 단청이 슬퍼라

뜰아래 목련은 또 몇년이나 졌더냐

긴 긴세월 어둠속에 고뇌를 감추고 기다린다

님을 잊지 못하고 밤마다 우는구나

돌들이 쓸리우는 바람에 무얼 생각하느냐

새소리 더욱 설운 이밤도 님은 자취없는데

돌저귀엔 이끼가 마르고 빛을 잃은 단청이 슬퍼라

뜰아래 목련은 또 몇년이나 졌더냐

긴 긴세월 어둠속에 고뇌를 감추고 기다린다