2008. 02. 24

직장을 옮기며 휴일이 변경되어 토요산행을 못하고 이제는 일요일에 산행을 해야 하기 때문에 어디를 갈까 새로운 날에 적응하려

이곳 저곳의 산행 전단지를 찾아 보았다. 나는 중산리에서 올라 천왕봉을 올라 다시 중산리로 하산하는 코스를 택하려 하고

아찌는 해남의 흑석, 가학산을 가자고 한다. 해남은 왕복 차 타는 시간만 해도 장장 열시간에 산행까지 해야 하니까 엄두가 안나 일찌감치 포기하고 어찌할까 망설이며 그러면 멀리 가지 말고 북한산이나 갑시다하며 결정을 못내린 상태에서 토요일 아침 직장에서 친구의

할머니가 돌아가셨다는 연락이 왔다. 깨복장이 친구라 안갈수도 없는일인데 경북 영주의 병원에 모셨단다. 산에는 가고 싶지.. 문상도

가야하지.. 사람구실 해야하는게 쉽지 않다. 결단은 빠르게.. 문상을 가되 주변 관광을 하고 오려고 생각하니 기분 괜찮아 진다.

일요일 아침 8시에 발인을 마치고 나는 친구와 둘이서 영주 부석사와 소수서원을 가기로 했다. 버스정류장에서 내가 가야 할 영주, 풍기

방향으로 갈 버스를 기다리며 이정표를 찍어 보았다.

영주에서 버스를 타고 부석사를 가는데 풍기 인삼시장을 지나 간다. 인삼의 고장답게 도로 주변에 인삼밭과 사과나무가 많다.

풍기를 지나며 차창에 눈덮힌 산의 모습이 보이기 시작한다. 아마도 소백산의 모습인듯.. 달리는 차안에서 정상에 살짝 흰모자를 쓴 모습이 아름다워 찍어보려 했지만 쉽지 않다.

부석사 주차장에 도착했다. 이곳 부석사가 세번째 방문인데 주변의 모습은 생소하기 그지없다. 너무 많이 변했다.

아이들 어릴때 여행중에 잠깐씩 둘러 보아 찬찬히 보질못하여 오늘은 여유롭게 둘러 보려 한다.

이곳 버스 정류장에서 강남고속버스터미널까지 직접 갈수도 있다. 영주로 가서 기차를 탈수도 있고..

함께 문상을 간 친구의 모습이다. 화장도 안하고 전문직의 커리어를 갖고 있는데 영 살빼는데는 재주가 없나 보다. 작년만해도 보기 좋은

모습으로 다이어트에 성공했구나 했더니 오랜만에 만나보니 다시 그자리..

영주 관광 안내도.. 오늘 나는 소수서원과 선비촌을 둘러 보았다.

< 부석사>

신라(新羅) 문무왕(文武王) 16년(676) 해동(海東) 화엄종(華嚴宗)의 종조(宗祖)인 의상대사(義湘大師)가 왕명(王命)으로 창건(創建)한

화엄종의 수사찰(首寺刹)이다. 대사가 당(唐)나라에 유학하고 있을 때 당 고종(高宗)의 신라 침략 소식을 듣고 이를 왕에게 알리고

그가 닦은 화엄의 도리(道理)로 국론(國論)을 통일(統一)하여 내외(內外)의 시련을 극복하게 하고자 귀국하여 이절을 창건 하였으며

우리나라 화엄사상(華嚴思想)의 발원지가 되었다.

부석사라 이름하게 됨은 불전 서쪽에 큰 바위가 있는데 이 바위는 아래의 바위와 서로 붙지 않고 떠 있어 뜬돌이라 한데서 연유하였다

한다. 고려시대에는 선달사(善達寺) 혹은 흥교사(興敎寺)라 불리웠다. 1916년 해체보수 시 발견된 묵서명(墨書銘)에 의하면 고려(高麗)

초기에 무량수전(無量壽殿) 등을 중창하였으나 공민왕 (恭愍王) 7년 (1358)적의 병화(兵火)를 당하여 우왕 (禑王) 2년(1376) 무량수전이 재건되고, 우왕 3년 (1377) 조사당(祖師堂)이 재건되었다.

경내에는 신라시대 유물인 무량수전 앞 석등(국보 제17호), 석조여래좌상(보물 제220호), 삼층석탑(보물 제249호), 당간지주(보물 제255호), 석조기단 등이 있고, 고려시대유물인 무량수전(국보 제18호),조사당(국보제19호),소조여래좌상(국보제45호),조사당벽화(국보제46호), 고려각판(보물 제735호), 원융국사비 등이 있다.

특히,무량수전은 우리나라 최고(最古)의 목조 건물 중 하나이며, 조사당 벽화는 목조건물에 그려진 벽화 중 가장 오래된 것으로 현재

유물관 안에 보관되어 있다. 무량수전 안에 봉안된 여래좌상은 국내에 전래하는 최고의소상(塑像)이다.무량수전서쪽에 있는 우물은 의상대사의 호법룡(護法龍)이 살았다는 우물이라 전한다.

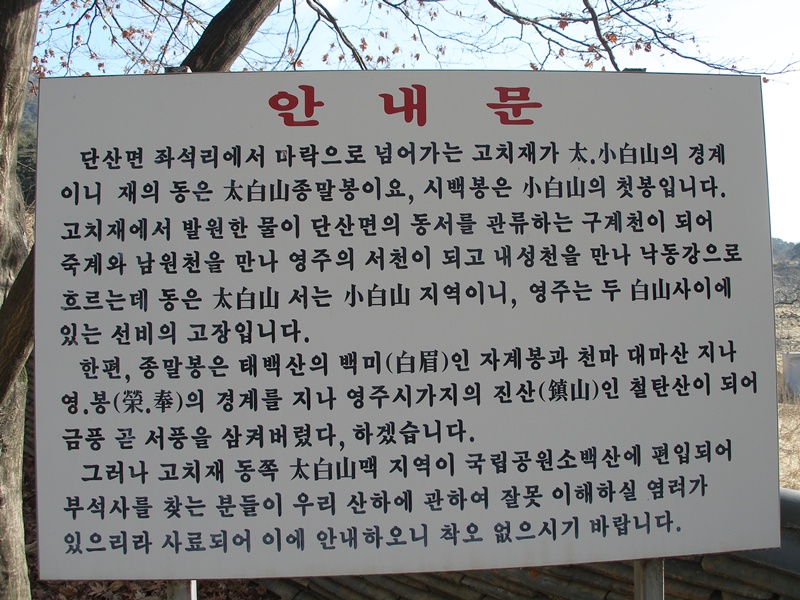

매표소 앞 안내문의 내용을 보면 부석사가 소백산에 속한 산이 아니고 태백산에 속한 산임을 강조하고 있다.

번잡한 세상에서 불법의 세계로 들어가는 일주문

가을이면 은행나무의 노란 빛과 주변의 빨간 사과 밭으로 매혹적인 모습을 보여주고 있지만 겨울은 조금은 황량하다.

당간지주

절에 행사가 있을때 절의 입구에는 당(幢)이라는 깃발을 달아두는데 이 깃발을 달아두는 장대를 당간(幢竿)이라 하며, 장대를 양쪽에서 지탱해 주는 두 돌기둥을 당간지주라 한다. 이 당간지주는 부석사 입구에 1m 간격을 두고 마주 서 있다. 마주보는 안쪽 옆면과 바깥면에는 아무런 장식이 없고, 양쪽 모서리의 모를 둥글게 다듬었다. 기둥 윗부분은 원을 2겹으로 경사지게 조각하였고, 옆면 3줄의 세로줄이 새겨져 있다. 기둥머리에는 깃대를 단단하게 고정시키기 위한 네모 모양의 홈이 파여 있다. 기둥 사이에는 한 돌로 된 정사각형의 받침 위에 원형을 돌출시켜 깃대를 세우기 위한 자리가 마련되어 있다. 이 주변에는 연꽃을 장식하고, 윗면 중앙에는 구멍을 뚫어 당간의 밑면을 받치고 있다.

대체로 꾸밈을 두지 않아 소박한 느낌을 주는 지주이다. 또한 가늘고 길면서도 아래위에 다소 두께 차이가 나 있기 때문에 오히려 안정감을 주며, 간결하고 단아한 각 부분의 조각으로 보아 통일신라 전기의 작품으로 추정된다.

악한 것을 막고 불법을 보호한다는 천왕문을 들어서면 양쪽에 둘씩 동서남북 천지사방을 지키는 수호신이 있다.

눈을 부라린 모습이 섬뜩하여 죄진자 은근히 꽁지를 내리고 빨리 이곳을 지나가고 싶은 마음이 든다.

.

손에 든 것으로 방위를 구분하는데 탑과 삼지창을 든 광목천왕은 서쪽, 칼은 든 지국천왕은 동쪽

용과 여의주를 든 증장천왕은 남쪽, 비파를 든 다문천왕은 북쪽을 지킨다.

천왕들의 발아래 짖밟힌 고통받는 악귀들의 모습은 처참하게 보인다. 이것이 지옥의 모습일까 잠시 생각해 본다.

천왕문을 지나 축대를 쌓아 올린 계단을 두어번 오르면 이렇게 훤하게 시야게 트인 멋진 전망을 감상할 수 있다.

삼층석탑을 둘러 싸고 있는 요사채와 종각과 취현암의 모습이 잘짜여진 퍼즐조각처럼 아름답다.

경상북도 유형문화제 130호

이 탑은 통일신라 후기 3층 석탑으로 쌍탑이다. 높이는 동탑이 360cm, 서탑은 377cm로 두 탑의 크기와 양식이 거의 같다.

이중기단위에 3층의 몸돌을 올린 것으로 무량수전의 동쪽에 있는 석탑과 같은 형식이다. 전체적으로 짜임새가 있고 정제된 모습으로

신라 석탑양식을 잘 보여주고 있다.

기단과 탑신부의 몸돌에는 기둥을 본떠 새겼는데 기단은 각 면의 모서리와 가운데에 조각을 두었고 몸돌은 모서리에만 두었다.

몸돌을 덮고 있는 각 층의 지붕돌은 밑면에 4단씩의 받침을 두었다. 윗부분은 없어졌는데 지금 놓여져 있는것은 후에 보충한 것이다.

봉황산 부석사.. 봉황산이 태백산의 봉우리이기 때문에 이곧 부석사는 소백산이 아닌 태백산 부석사라고 한다.

법당인 무량수전을 가기 위해서는 일자로 이어진 범종각과 안양루의 아래를 지나가야 한다. 아마도 자기를 낮추라는 의미가 아닐까..

3층석탑 앞의 요사채와 스님들의 먹거리 장독대가 그에 걸맞게 조촐하게 놓여 있다. 이곳 부석사는 넘침이 없는 수수한 모습이 너무 좋다

법종루의 측면

부석사 삼성각은 원래 祝花殿이라 불렀는데 영조 때 대비의 원당으로 지은 건물이라고 한다

부석(浮石)

신라 문무왕 1년(661)에 의상스님이 화엄학을 공부하기 위해 당나라에 갔을 때 의상스님을 연모한 '선묘'라는 낭자가 있었다.

의상스님이 장안 종남산 지상사의 지엄삼장 문하에서 10년간의 수학을 마치고 심오한 경지에 이른 후 귀국 뱃길에 오르자 뒤늦게 소식을

들은 선묘가 선창으로 달려갔으나 의상스님이 탄 배는 벌써 수평선 너머로 사라지고 없자 바다에 몸을 던져 용으로 변신하여 의상스님이

탄 배를 호위 무사히 귀국하게 하였다 한다.

그 후 의상스님이 화엄학을 펴기 위하여 왕명으로 이곳 봉황산 기슭에 절을 지으려 할때 이곳에 살던 많은 이교도들이 방해하자 선묘신룡이 나타나 조화를 부려 이 바위를 공중으로 들어 올려 물리쳤다 하여 '浮石'이라 불렀다고 한다.

조선 숙종때 이중환의 택리지 기록에 의하면 '아랫위 바위 사이에 약간의 틈이 있어 실을 넣어 당기면 막힘이 걸림 없이 드나들어 뜬돌임을 알 수 있다' 라고 적혀 있다. 이리하여 절 이름을 부석사라 불렀으며 그후 선묘신룡이 부석사를 지키기 위해 석룡으로 변신하여

무량수전 뜰 앞에 묻혔다는 이야기가 전해오고 있다.

무량수전(국보 제18호)

부석사는 깊은 산중임에도 앞이 터진 넓은 형국의 구릉지에 입지한다. 국(局)의 주축이 정남향이 아니고 일직선이 아니어서 사찰 전체의 주축도 중간에 17˚정도 꺾어진다. 배치 뿐 아니라 공간 구성 방법도 지형을 최대한 이용한 전형적인 산지사찰이다. 부석사의 배치는 교리와도 깊은 관계를 갖는다. 이 절은 정토종(淨土宗) 계열로 주불이 석가여래가 아닌 아미타여래인데, 아미타여래는 서방정토의 수호불로 항상 동면하고 있기 때문에, 무량수전(無量壽殿) 내부의 불상도 동면하고 있다.

무량수전은 극락전의 다른 이름으로 주로 정토계 종파나 화엄종 사찰에서의 주불전을 가리키는 것으로, 서방정토 극락세계의 교주이시며, 중생들의 왕생극락을 인도하시는 아미타부처님을 주불로 모신 전각이다.

부석사 무량수전은 봉정사 극락전(鳳停寺 極樂殿)이 확인되기 전에 최고(最古)의 목조건물로 이야기되었던 건물이다. 정면 5간, 측면 3간 규모에 팔작지붕인 무량수전은 주심포계의 공포구조이며 주두 굽에 받침이 있다. 배흘림이 강한 기둥을 세우고 내진에 고주를 세웠다.

가구는 내진고주에 대량을 걸고 앞 뒤 평주에 퇴량을 결구하고 대량과 퇴보의 결구에 큰 낙차를 두어 주심도리와 중도리 사이에 도리를 하나 더 걸어 11량가를 만들었다.

무량수전은 양식상 봉정사 극락전보다 한 단계 진보된 주심포양식으로 가구방법이나 세부수법이 논리적으로 정연하고 직선재의 중첩으로 구성된 천장부의 아름다움과 장엄함은 외관의 세련된 풍모와 아울러 한국건축의 백미로 평가받는 건축 문화재이다.

국보 제 45호 무량수전 소조아미타여래좌상 (무량수전은 사진 촬영이 금지되어 있고 예불중이어서 안을 들여다 볼수가 없어 다른 카페

사진을 얻어왔음)

이 불상은 흙으로 빚어 만든것으로 높이 278cm, 광배(光背) 높이는 380cm이다. 무량수전 안 서쪽에 마련된 불단 위에 모셔져 있으며

다리는 결가부좌를 하고 손의 모양은 향마촉지인으로 무릎 위에 올린 오른손의 손끝이 땅을 향하고 있다. 머리 위에는 상투모양이

큼직하며 얼굴은 풍만하다. 양쪽 귀는 긴 편이며 잘록한 목에는 삼도(三道)가 보인다.

통일신라시대 불상 조형을 충실히 계승하였지만 도식적이고 상징적인 일면에서 시대적인 양식 차이를 보여 주고 있다. 조성시기는

고려 초기로 추정된다. 온몸에 금빛이 화려하며 고려시대 불상으로서는 상당히 정교한 수법을 보이는 걸작이다.

안양루와 석등(국보 제 17호 신라 경문왕(861∼874)에 만들어졌다)

이 석등은 통일신라시대 일반형 석등으로 가장 아름답고 우아한 작품이다. 팔각을 기본형으로 삼고 네모난 지대석(地臺石) 측면에는

안상(眼象)을 2개씩 배치되고 그 위의 아래받침돌은 큼직한 연꽃 조각을 얹어 가운데 기둥을 받치고 있다.

팔각의 가운데 기둥은 알맞은 높이로 조화를 이루고 있으며 불을 밝혀두는 화사석(火舍石) 사면에 도드라지게 새긴 보살상이나 연꽃무늬

등은 우수한 조각으로 손꼽히고 있다.

연꽃 하대석에 조각된 8엽 복판 연꽃의 첨단부에 귀꽃의 장식문이 부착되어 있다. 제작 연대는 9세기 중엽으로 추정된다.

안양루(安養樓)의 김삿갓 시

平生未暇踏名區(평생미가답명구)

평생에 여가 없어 이름난 곳 못 왔더니

白首今登安養樓(백수금등안양루)

백수가 된 오늘에야 안양루에 올랐구나

江山似畵東南列(강산사화동남열)

그림 같은 강산은 동남으로 벌려 있고

天地如萍日夜浮(천지여평일야부)

천지는 부평 같아 밤낮으로 떠 있구나

風塵萬事忽忽馬(풍진만사홀홀마)

지나간 모든 일이 말 타고 달려온 듯

宇宙一身泛泛鳧(우주일신범범부)

우주간에 내 한 몸이 오리마냥 헤엄치네

百年幾得看勝景(백년기득간승경)

백 년 동안 몇 번이나 이런 경치 구경할까

歲月無情老丈夫(세월무정노장부)

세월은 무정하다 나는 벌써 늙어 있네

멀리 소백산의 비로봉도 아련히 보이고 가히 안양루의 절경을 꼽을만 하다. 날씨가 어찌나 맑은지 환상적이다.

무량수전 우측의 삼층석탑과 뒤편의 선묘각

창살에 갇힌 신세가 된 선비화

전하는 말에 의하면 이 나무는 부석사를 창건한 의상조사가 중생을 위하여 짚고 다니시던 지팡이를 이곳 조사당 처마밑에 꽂았더니 가지가 돋아나고 잎이 피어 오늘에 이르렀다 하며 비와 이슬을 맞지 않고서도 항상 푸르게 자라고 있다.

일찍이 퇴계 이황선생이 부석사를 찾아와 이 선비화(禪扉花)에 대한 시를 짓기도 하였다.

이 선비화의 학명은 골담초라고 부른다.

옥과 같이 뛰어난 절문에 기대서서

석장이 변하여 신령스러운 뿌리 되었다 하네

지팡이 머리에는 스스로 조계의 물이 있어서

하늘이 내리는 비와 이슬의 은혜를 빌지 않는 구나

-退溪 詩-

일제 때 발견된 묵서명에 의하면 조사당의 건립연대는 1373년(선광 7), 1377년(홍무 10)으로 되어있다. 그러나 조사당 어간 도리에 명기된 조사당 중창기에는 홍치 3년 경술(弘治)이라 기록되어 있으며, 1493년(성종 24)에 개체하였고 1573년(선조 6)에 서까래를 다시 걸었다고 하지만, 정확한 건립연대에 대해서는 확실치 않다.

조사당(祖師堂)은 고승대덕의 영정을 모시는 전각으로써, 부석사 조사당에는 개창자인 의상의 진영이 봉안되어있다.

조사당 앞마당의 듬직한 나무.. 뿌리만 보아도 등치를 가늠하게 한다.

조사당 벽면의 탱화

조사당 벽변의 탱화

국보제16호인 조사당 벽화

국보제16호인 조사당 벽화

국보제16호인 조사당 벽화

이 벽화는 고려말기에 그려진 것으로 규격은 205x75cm이다. 이 절의 처음 건립자인 의상대사(義相大師)를 기린 조사당의 벽면에 그려졌던 것으로서 일제 강점기에 벽체(壁體)에서 분리하여 무샹수전에 보관하다가 1980년 신축한 보장각(寶藏閣)에 보관하고 있다.

6점으로 분리되어 있는 이 벽화는 불법을 수호하는 역할을 맡은 최고의 호법신(護法神)인 범천(梵天), 제석천(帝釋天)과 이들 천신에게

직접 통제되는 4명의 천왕인 사천왕상이 그려져 있어 의상대사를 바깥에서 보호하려는 의도로 제작된 듯하다.

범천, 제석천의 우아하고 유려한 형태와 사천왕상의 위풍당당한 기세가 능숙한 필치와 세련된 색감으로 표현되어 있어 고려 불화의

독특한 품격과 아름다움을 잘 보여주고 있다.

조사당 안에 있는 불화는 모조품이다. 아무리 모조품이라고 하나 허술한 문창살과 성의없어 보이는 시설물 때문에 사진으로 찍기에도

민망할 지경이다.

무량수전 영역의 북편 위쪽에 떨어져 있다.자인당과 함께 거의 일렬로 남향하여 일곽을 이루며 배치되어 있다. 응전전은 석가모니 부처님의 제자인 나한을 모신 전각이다.

자인당에는 부석사 동쪽 폐사지(廢寺地)에 있었던 것을 부석사 자인당에 옮겨 놓은 3좌의 석불좌상이 있는데 이중 양편에 모셔진 두 불상은 보물제220호이다. 동편의 불상은 나선형 머리에 상투 모양의 형태가 불분명한데 얼굴은 둥근편으로 단정한 인상이다. 눈은 뚜렷하지

않지만 약간의 미소 흔적은 남아 있다. 어깨가 너무 뒤로 젖혀지고 가슴과 배가 편평하게 표혀되었으며 신체의 볼륨은 없는 편이다.

두 손은 없어졌던 것을 보수하여 놓았다.

서쪽의 불상은 동쪽의 불상과 비슷하지만 신체가 좀더 풍만하여 부드러운 편이다. 9세기 후반기에 유행하던 비로자나불상으로서 당시

불교사상의 특징과 불상 양식을 알려주는 대표적인 작품으로 높이 평가되고 있다.

무량수전에서 법회를 마친 보살님들이 위로 올라와 응진전, 자인당, 조사당에 들러 절을 하고 그 자리를 떠난다. 이들의 모습도 아름답다.

선묘각과 선묘의 영정

무량수전 배흘림기둥에 기대서서..

보장각은 부석사 고려각판(보물 제735호)과 조사당에서 떼어 낸 벽화(국보 제46호)를 보관하기 위하여 세운 건물이다. 정면 3칸, 측면 2칸의 건물 2동을 석축단 위아래에 따라 건립하여 서로 연결하였다.

올라가며 한참을 바라보고 내려오며 또 한참을 바라본다. 세번째 방문이지만 또 언제 올수있으려는지..

규모가 작지 않지만 화려하지 않고 단청이 요사스럽지 않아 과하게 보이지 않고 가장 서민적인 전통을 그대로 바라보는것 같은 푸근한

마음이 깃드는 절이다.

은행나무길이다. 지금은 가지만 앙상한 쓸쓸한 길이지만 북적이지 않아 쓸씀함 자체를 즐길수있는 아름다운 여행이다

부석사 돌아보기를 마치고 주차장으로 내려가는 길에 길게 늘어선 시골아낙들의 장터가 사과의 고장답게 온통 발갛다.

맛있게 보이는 주먹만한 사과가 6개 오천원이라고 해서 차 안에서 먹으려고 사고 잔기침을 하는 아찌 구어주려 은행도 한봉지 사고

올망졸망 검은봉투 들고 내려오는데 마직막에 앉아계신 할머니는 위에서 다 사고 내려오니 아직 마수거리도 못했다고 통사정이시다.

할머니가 안스러워 장사 잘 하시라고 마수거리로 콩을 팔아드리고 점심 식사를 하러 식당으로 갔다.

식사후 소수서원으로 가려 한다. 계획에 없던 영주 나들이였지만 참으로 아름다운 여행이었다..

'여행스케치' 카테고리의 다른 글

| 고수동굴(천연기념물 25호) (0) | 2008.02.27 |

|---|---|

| 소수서원(紹修書院)과 선비촌 (0) | 2008.02.26 |

| 속초 동명항 (0) | 2008.02.08 |

| 삼막사 (0) | 2008.01.05 |

| 김제 금산사 (0) | 2007.12.19 |